Svaniti nei secoli i duellanti a morte negli anfiteatri romani e i deliri che li accompagnavano, i gladiatori sopravvivono come icone della virilità soprattutto nell’immaginario femminile. Così, potrebbe non essere casuale il fatto che sia una donna quella che mi ha chiesto di scrivere di gladiatori su Cultura&Culture. Di loro mi sono occupato a lungo, per ricostruire una trama di fili troppo labili d’archeologia e d’arte sparsi nel territorio sannita. Al di là dei risultati scientifici, ne è scaturito il Premio Gladiatore d’Oro, che Benevento assegna a personalità italiane ed estere. Per la relativa ‘Targa’ indicai il bassorilievo del cosiddetto Gladiatore di Benevento custodito nel Museo del Sannio. Venne assegnato anche a me, consegnato da mani femminili. Tornando ora sull’argomento mi accorgo che le serate del Premio hanno sempre avuto, splendide protagoniste, proprio le donne. Ancora un caso?

A donne e ragazze batteva il cuore quando si aggiravano furtive negli ambienti dei gladiatori. Incuranti del loro destino, li vedevano come feriti da soccorrere o eroi a cui darsi in… premio. Non poche matrone romane comprarono la libertà del gladiatore prediletto, addirittura per fuggirsene con lui. E oggi è sempre il pubblico femminile a perdere la testa per i gladiatori del cinema. E’ accaduto nel 2001 quando il regista Ridley Scott ha reso Russel Crowe “suspirium puellarum”, sospiro delle fanciulle, per dirla come si era poeticamente autodefinito il gladiatore Cèladus su un muro di Pompei. Amore è poesia, d’accordo, ma considerando le tante tracce pervenuteci insanguinate, dubbi e turbamenti vengono a inquinare il rapporto con la civiltà romana di cui siamo eredi.

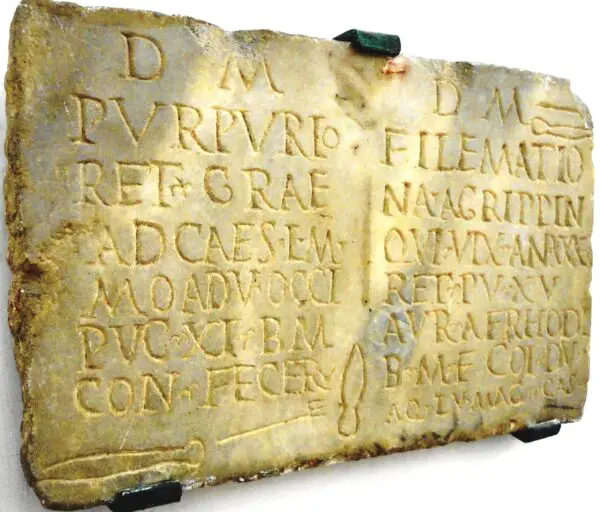

Aitanti o longilinei agilissimi, illesi o sfigurati nei combattimenti, i gladiatori non sempre erano belli, avevano mente e cuore però nessuno ne parla, le donne… tantomeno. Hanno lasciato corazze, armi micidiali, attrezzi per gli allenamenti, e graffiti che accennano ai loro incontri d’amore in angoli appartati, in cubicoli oscuri, insieme a qualche pensiero di libertà scritto di nascosto sui muri delle palestre, nei corridoi che percorrevano andando incontro alla morte. Di più era loro impossibile, soltanto Spartaco riuscì a guidarli alla rivolta e a una brutta fine. Curioso di tutto e intelligente doveva essere il biondo Filemazio (Philemathius), portato schiavo a Benevento da Colonia Agrippinense, l’odierna città di Colonia sul Reno nella Germania settentrionale. Fu costretto a fare il retiarius, gladiatore armato di tridente per colpire l’avversario dopo averlo bloccato con una pesante rete. Diventò un fuoriclasse, fu assegnato al Ludus Magnus Caesaris, la squadra dei gladiatori di proprietà personale dell’imperatore. Credo sia stata la moglie greca Aura Afrodite a dargli il nome Filemazio, che in greco significa ‘amante della conoscenza’, perché lo definiva bene e perché era più facile da pronunciare rispetto al nome tedesco che lui aveva, chissà quale. Quando Filemazio venne ucciso a trent’anni durante il suo quindicesimo combattimento nell’Anfiteatro di Benevento, Aura Aphrodite, che si chiamava come la dea dell’amore, scrisse sulla sua tomba che era un marito dolcissimo. Delicata, tragica storia di milleottocento anni fa. Ma non certo unica. Nella stessa tornata di ludi gladiatorii fu ucciso a Benevento anche il reziario greco Purpurio (Purpurius in latino, dal greco Porfirios cioè ‘bruno’). Non aveva familiari, lo piansero i contubernales, i compagni di squadra, quando gli fu fatale l’undicesimo combattimento.

Deduco tutto questo decifrando, fra disegni di spade e tridenti, il breve testo pieno di sigle e anomalie di una epigrafe su lastra di marmo bianco di pochi centimetri, del sec. I d.C., conservata nel Museo del Sannio (FIG. 1). Gli errori di chi la scrisse – Filematio invece che Philemathio, Afrhodite invece che Aphrodite – confermano che i gladiatori erano incolti e parlavano un latino popolare, per esempio dicevano occisus (ucciso) anziché il classico necatus.

Vari reziarii sono raffigurati nei numerosi bassorilievi gladiatorii di Benevento. Il più drammatico, nel Museo del Sannio, presenta un Gladiatore sconfitto (FIG. 2). Con l’estremo sconforto dipinto in volto, afferra la punta della spada del vincitore e l’appoggia sulla propria vena giugulare per farsi uccidere con un sol colpo, mentre l’avversario col capo protetto dall’elmo si volta verso le autorità in tribuna chiedendone la decisione. Le folle impazzite, si sa, urlavano quasi sempre jugula! jugula! (scannalo), ma le autorità tendevano a salvare per successivi combattimenti gli atleti rimasti in buone condizioni fisiche. Poiché non abbiamo immagini del gesto con cui ordinavano al vincitore di uccidere o di lasciargli salva la vita, non conosciamo con certezza il significato della famosa espressione pollice verso, che vuol dire col pollice rivolto. Rivolto dove, in basso o in alto? Forse pollice verso va tradotto a seconda delle situazioni: rivolto in basso poteva anche indicare di rimettere la spada nel fodero, senza uccidere, mentre il pollice rivolto in alto ordinava la vittoria fino in fondo, con l’uccisione, se ferite e mutilazioni erano gravi. Del resto, in materia non mancano altri equivoci: nessun testo antico riferisce che i gladiatori entravano nelle arene urlando “ave Caesar, morituri te salutant”! La morte incombeva nel loro silenzio.

L’avventura di quei ‘giochi’ durò a lungo nella città sannita, dove pochi anni fa è stato finalmente scoperto, in parte sotto modesti palazzi di abitazione, l’Anfiteatro romano datato alla fine del sec. I d.C. Tacito dunque non si riferiva ad esso, ma a un precedente edificio, piccolo e forse di legno, quando negli Annales XV.34 scrisse che nell’Anfiteatro di Benevento l’imperatore Nerone assistette ai ludi gladiatorii organizzati da Vatinio nel 64 d.C. Al tempo di Nerone la stessa Roma aveva un anfiteatro di legno. Il Colosseo, l’Anfiteatro Flavio, sarebbe stato inaugurato una ventina di anni più tardi dall’imperatore Tito. Per chi arrivava a Benevento dalla Via Appia, l’Anfiteatro si vedeva da lontano per i suoi 25 metri di altezza, 160 di lunghezza, 130 di larghezza. Le strutture riportate alla luce indicano che era uno dei cinque più grandi in Italia. La cavea su arcate a tre ordini sovrapposti aveva una capienza di trentamila spettatori. Se ne può ipotizzare una utenza estesa all’intero bacino medio-basso del fiume Calore, da Aeclanum (Mirabella Eclano) a Telesia (San Salvatore Telesino), al versante della Valle Caudina.

Si ergeva sulla riva destra del fiume Sabato poco prima della confluenza nel Calore, nel quartiere più animato di Benevento che pullulava di botteghe e laboratori artigianali affacciati sul porto fluviale della città, approdo di barconi con merci e persone provenienti dal Volturno e quindi dal Mar Tirreno. Oggi quel quartiere conserva il nome latino Cellarulo, da cellarium, luogo di conservazione di vini. Ma proprio le acque dei due fiumi, utilizzate per le naumachiae (battaglie navali) nell’Anfiteatro, e per i servizi igienici, segnarono il destino del monumento. Lasciato fuori dalle nuove mura urbiche con l’occupazione longobarda, devastato da terremoti e continui prelievi di colonne, marmi, blocchi di pietra e mattoni, scomparve sotto i depositi alluvionali. Restò vivissimo il ricordo della sua imponenza, tanto che dal Medioevo al Novecento si è pensato che alcuni possenti muri romani emergenti in zona fossero ad esso pertinenti, finché non è stato scoperto che si trattava invece di strutture del Teatro romano, riportato alla funzione originaria ma talvolta ancora erroneamente chiamato ‘anfiteatro’.

Andare oggi verso l’Anfiteatro, peraltro inaccessibile, è piacevole lungo Via San Filippo, il percorso urbano dell’Appia Antica nel caratteristico quartiere Triggio. Si notano frammenti romani a vista nelle facciate delle casette settecentesche. Fra essi il Braccio di una statua di gladiatore (FIG. 3) coperto dalla manica a strati di cuoio, mai studiato. Passeggiando poi per la città con gli occhi rivolti all’insù, si vedono due Busti di gladiatori rispettivamente sul lato sud e sul lato ovest dei campanili della Cattedrale e dell’Abbazia di Santa Sofia (FIG. 4), e un Rilievo con gamba di gladiatore incastrato nella torretta-ovest della trecentesca Rocca dei Rettori Pontifici. Appartennero tutti a blocchi con figure di grandezza naturale, sezionati nel Medievo per costruire quegli edifici. Altri rilievi con Dettagli di combattimenti (FIG. 5), e l’epigrafe di Filemazio e Purpurio, sono esposti nel Museo del Sannio dove spicca il suddetto rilievo del Gladiatore di Benevento (FIG. 6).

Si tratta di un gladiatore armato da mirmillone (mirmillo in latino), con elmo a calotta dotato di paraguance, spada corta (gladius) e scudo rettangolare a tegola ricurva. In vita ha una fascia intrecciata, ma la parte inferiore manca, non vediamo il corto gembiule di cuoio né le gambe difese da schinieri metallici. A questa ‘corazzata umana’, che avanzava lentamente per abbattere l’avversario, veniva contrapposto un gladiatore equipaggiato da trace (thrax in latino), leggero e agile, armato di lunga spada ricurva (sica) adatta a raggiungere alle spalle il mirmillone. Sul fondo di pietra bocciardata, il profilo del Gladiatore di Benevento si staglia minaccioso, i volumi rilevati a spigolo vivo come quelli di certe sculture del Sannio arcaico intagliate nel legno. Memorie di umanità e d’arte in un capolavoro che rinvia a suggestioni inquietanti…

Elio Galasso